《跨時》按:本文首發於《中大學生報》2012年《八九民運特刊》,經作者授權轉載。與香港主流論述(不論建制還是泛民)不同,這篇文章並不簡單的將八九運動評價為「民主運動」,而是通過分析當年運動的政治經濟社會起源,以及參與的主要社會力量和他們的不同訴求,勾勒出運動的內在矛盾和超越資產階級民主制的潛力。在二十多年後,「蘇東波」嚴重損害全世界勞苦大眾的利益和意識的效應已經表露無遺、世界資本主義再度陷入深重危機的今天,我們在思考大陸問題的時候,應該跳出「私有化+普選=民主」的陷阱,探求勞動人民真正當家作主的路向。我們認為這一篇文章,提供了一些寶貴的線索。為展現當年的工人參與,我們為這篇文章配上了一些圖片。

六四鎮壓之後,有不少人將此事件定性為「學運」。其他諸如「八九民運」的說法,重點都側重於學生在八九民運中的角色。在此,我當然認為學生和知識份子在運動中有決定性的作用,但是除此以外,其實工人在運動中的角色,鮮有被提及。在這裡我會嘗試重塑工人在民運中的角色、反思工人與學運領袖與知識份子的矛盾,以及他們應該發揮的政治主體性。

五月上、中旬運動的疲弱

5月4日,學生領袖周勇軍代表北京高校學生自治聯合會(高自聯),宣佈結束了從4月20日「新華門事件」開始的罷課。除了北京大學和北京師範大學以外,所有大學都復課了。當時湧現不同的學生組織,運動的領導權成為了問題。這時學運份子大概分為三個群體,第一是與政府的對話團,第二是高自聯的成員,例如王超華、周勇軍等,第三就是王丹、吾爾開希等自成一角,具有政治魅力的群體[1]。面對毫不妥協的政府及對學運熱情漸退的學生,王丹、吾爾開希等於是嘗試組織絕食行動。雖然,當時北京高自聯反對絕食,但由於高自聯對運動的控制能力漸弱,未能阻止絕食行動。於是,絕食行動便於5月13日開始。

最初,絕食者人數只有300人,包括支持者也只有3000人。自復課始,運動的發展依舊疲弱。然而,在兩天之內,絕食人數便迅速增加至3000人,支持者有數百萬。這些人到底是為什麼來到天安門,他們又是些什麼人?最明顯的當然就是5月16日至5月26日,從外地來的172000位外地學生。5月20日以後,北京學生愈來愈對運動厭倦,這些外地學生便成為運動主力。除此之外,擔當著推進運動的重要角色的,還有工人。

運動的推進和壯大:工人的角色

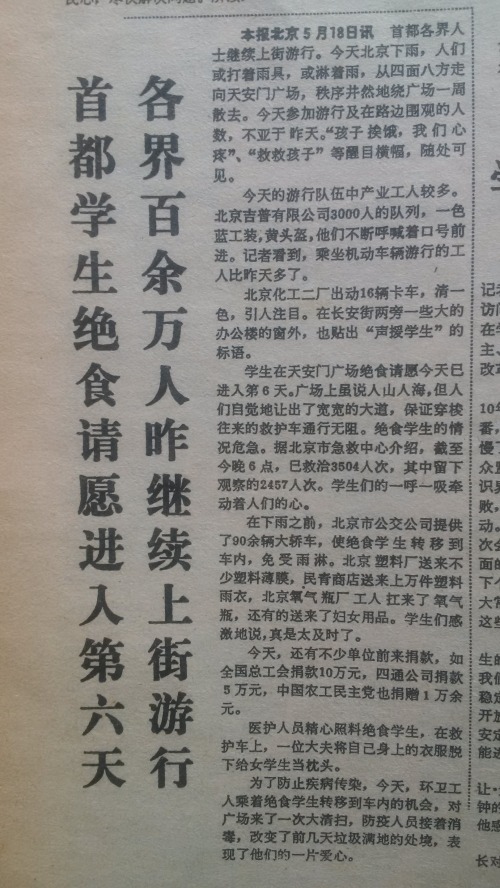

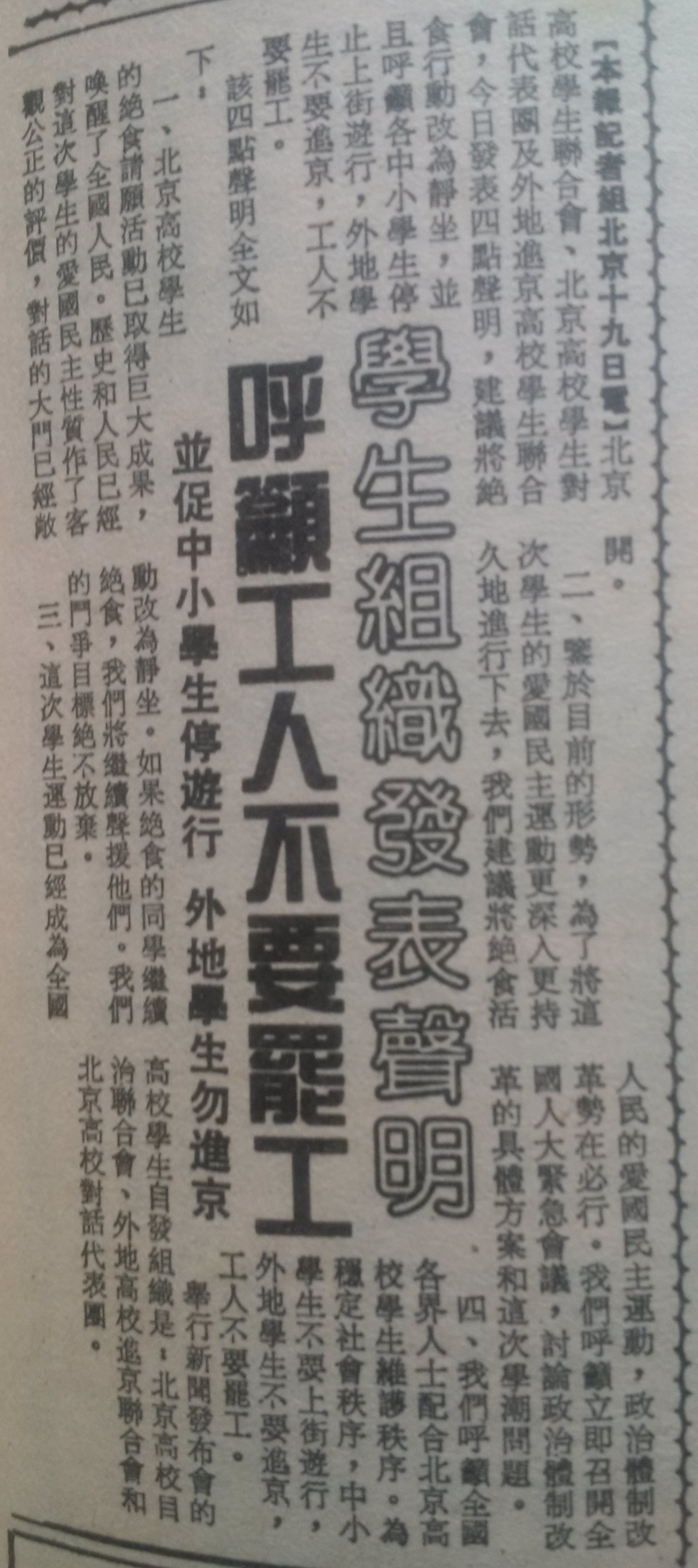

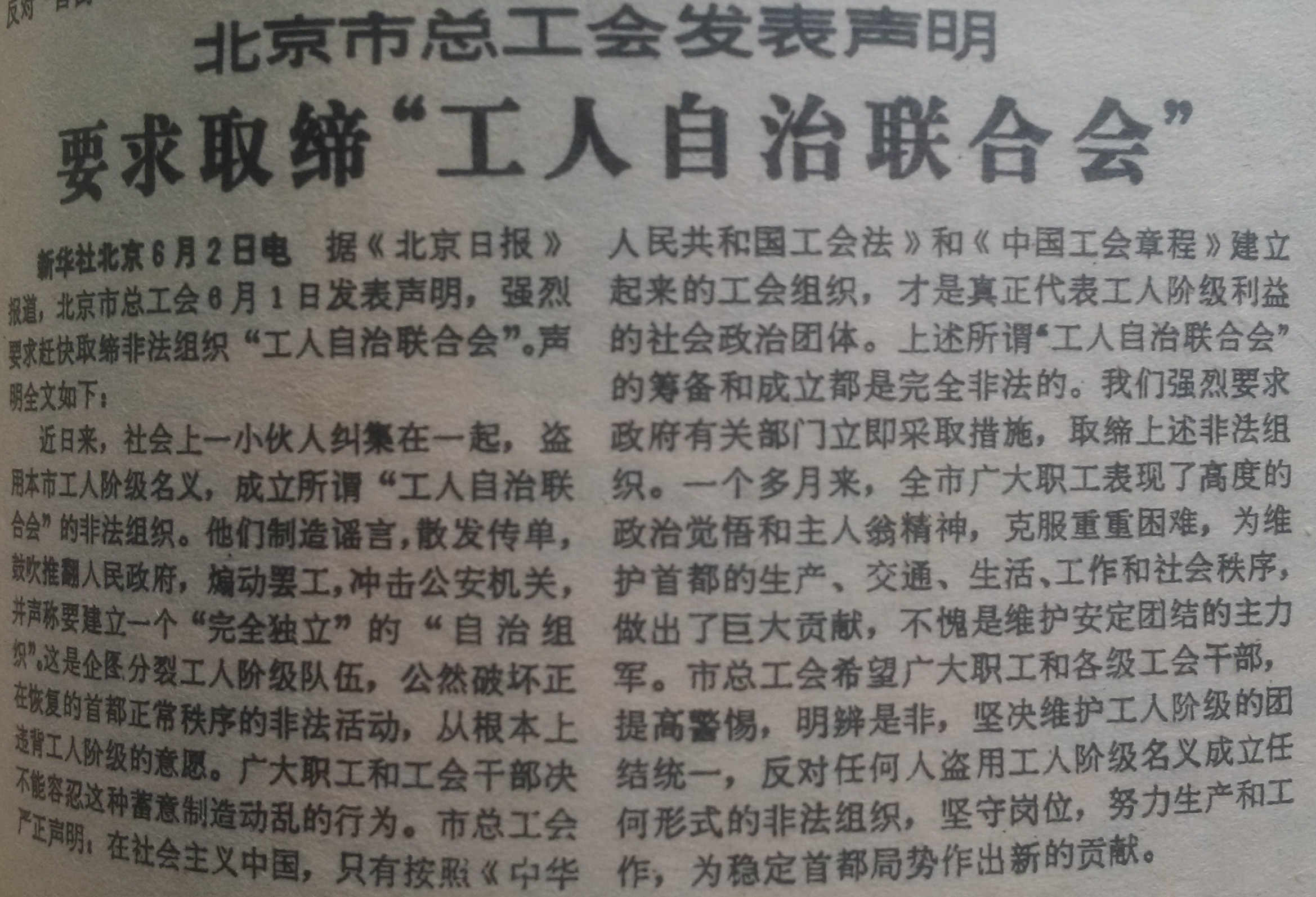

5月17日《光明日報》一則新聞是這樣寫的:「與(5月)16日相比,遊行的隊伍中工人和中學生明顯增多。北京一些工廠的工人也打出了自己的旗幟……」5月18日,北京工人自治聯合會(工自聯)正式成立,其廣播站立於廣場西邊。他們在5月19日,發表了〈首都工人宣言〉,要求中共中央國務院接受學生的兩項要求:一,肯定這場運動是愛國運動;二,與學生公開對話,由電視、廣播作現場直播,否則會進行廿四小時的總罷工。雖然在此以前工人已經有參與運動當中,但確立工自聯的成立仍是在五月中旬。自此工人的勢力從之前的零散,慢慢聚集起來。5月20日北京當局發出戒嚴令後,工人組織了「北京工人敢死隊」、「北京工人自治聯合會敢死隊」,保護學生安全,以及組織抵擋軍隊進入。工自聯更在戒嚴令宣佈的第二天早晨,在首都鋼鐵公司等地,派發傳單號召工人罷工。五月期間,數百個工廠的代表,數以萬計的工人在北京的大街上遊行,全國各地也有類似的行動上演[2]。

運動能夠從5月上旬開始的衰弱,去到絕食後期再次壯大,除了北京學生以外,工人和全國各地的學生和市民的支援,是一個很重要的因素。雖然,工人開始形成了自己的領導層,卻未能在運動之中成為獨立和具決定性作用的力量。雖然到了絕食期間,運動的領導權並不明確,學運領袖也並不能完全控制廣場的絕食者,至於與北京當局的對話、宣佈停止絕食等工作,依然是由學生控制。那麼,究竟為什麼工人未能在運動中取得領導權?

最直接的原因,是學生排拒工人參與。工人在廣場西邊建立的廣播站,雖然與學生的指揮部距離很近,但是,學生是拒絕工人接近指揮部的。從戒嚴開始,學生把工人限制於廣場的西邊,工人想接近指揮部,都會被學生糾察隊拒絕。這其實就涉及到一個重要的問題:學生想把運動規範為學生和知識份子的運動[3]。

知識份子的西方思潮

學生排拒工人最重要的原因,是工人與學運領袖、知識份子,立場並不一致。

自中國改革開放以來,物價飛漲,民怨沸騰。單是在1988年,物價就上升了18.5%。有見及此,中共在1988年打算「闖價格關」,但最後因為消息洩漏,全國銀行擠兌和商品被搶購,最終這價格改革並沒有實施,還令物價進一步騰飛。1989年第一季度更高達28%。中共實行的價格雙軌制,即將商品價格分為兩部份,一部份是國家計劃指標,價格較便宜;一部份則釋出市場,按供求自然調節價格。如此一來,國有企業可以以很低的補貼價取得年度生產所需的原材料,很多有權分配原材料或者發放許可證的政府機構,都紛紛開設公司牟取暴利。例如國務院,在短時間內開設700多家公司。這樣的大規模官員腐敗,令到中國集團的消費迅速增長,國家不得不印發更多鈔票。加印鈔票,又是高通脹的其中一個根源。除此,收入差距擴大、工人的「鐵飯碗」不保等現象,充斥整個社會。於是,學生、知識份子和工人,都紛紛走上街頭。

面對市場化改革陷入危機,知識分子的普遍主張,是更徹底地推行改革,即所謂「改革出現的問題,只能夠通過深化改革而得到解決」[4]的觀點。他們認為,市場化改革出現問題的原因,在於「政治改革滯後」,即中共官僚政權及其公有制基礎的根基還沒有被動搖。這是當時十分普遍的一種自由主義知識分子的觀點。這種觀點,可以從體制內外說起。

在體制內,例如趙紫陽旗下的官方智庫:中國經濟體制改革研究所(體改所)所長陳一諮,批判中共缺乏整體規劃的經濟改革思路,和激賞戈爾巴喬夫的改革。戈爾巴喬夫的改革,正正就是全面的市場經濟。在他的《穩定國民經濟向市場經濟過渡的基本方針》中,提出了「各種所有制一律平等」和「非壟斷化」、「非國有化」及「私有化」的方針。體改所編著的《中國改革:挑戰與選擇》,更歪曲基層民眾的意願。這本書的研究指,民眾高度支持市場化改革,即使通貨膨脹、失業、破產也在所不辭。但事實是,在1988年,民眾對物價飆升、官僚腐敗等問題的強烈不滿,正正就是1989年學運演變成近乎全民運動的基本原因。在八九民運期間,許多工人也高舉毛澤東的畫像,表達他們對毛時代穩定生活的懷念[5]。這樣的歪曲,就是他們嘗試假裝自己支持深化市場化改革的觀點,得到基層民眾支持。

在體制外,被認為是「中國民運先驅」的方勵之,在他那些深受青年學生歡迎的演講中,多次將美國宣揚成機會無限的自由社會;在經濟上,則去歷史地將中國同美國和日本相比,把前者說成是絕對貧窮的國家,並讚賞日本、美國等資本主義國家的經濟成就。另一例子就是,金觀濤在當時北大的一次講座上說:「20世紀的遺產之一,就是社會主義的實驗和失敗」[6]

這種立場是很多知識份子的共同理念。這個結論的證明,可見於在1988年,知識份子就中國會否因為經濟、政治落後,而失去地球成員的資格,進行了「球籍」問題的大討論,當中,方勵之、金觀濤等著名異議知識份子亦有參與討論。在同年8月知識精英在北京召開的「球籍」討論會後,以傳播新自由主義思想而聞名全國的《世界經濟導報》,將他們的結論整合如下:取消公有制及計劃經濟,全面實行私有制和市場經濟;三權分立,司法獨立,健全法制等等,他們認為,「沒有全方位的改革,經濟上的改革是不會成功的。因為經濟發展和政治民主緊密相關」[7]、「沒有民主,經濟就無從發展」。這裡說的全方位改革,就是《世界經濟導報》所說的內容。

學生對知識份子的支持

在體制內外都有很多知識份子支持資本主義的情況下,不少對現實不滿的學生都認同知識份子們的主張。從他們在80年代對方勵之、金觀濤知識份子的演講的反應中,能看到部份學生的立場。例如,一名曾經參與知識份子演講會的學生,對《國家‧社會關係與八九北京學運》的作者趙鼎新這樣說:「如果誰想在(舉行講座時的)北京大學完成一次演講,他就必須攻擊共產主義。否則,學生就會把演講者『噓』下台。」[8]須知道,當時的講座是極受歡迎的。例如1986年劉賓雁在同濟大學的演講,吸引該校與外校的大學生參加,人數至少有五千人[9]。與一般工人和市民一樣,當時大學生面對的問題,是中共市場化政策帶來的後果。而知識份子對此的主張,卻是只有更徹底資本主義化。在這個脈絡下,「攻擊共產主義」,即在政治上批判官僚獨裁之外,也在經濟上批判公有制。而推崇西方資本主義制度,就成為理所當然的了。

還有的是,趙紫陽在《改革歷程》一書中,提及學運領袖並沒有拿物價問題攻擊政府,指出他們是支持市場化改革的[10]。趙紫陽自己,就是推行全面市場化的旗手。在通貨膨脹即將全面惡化一年前的1987年,趙紫陽強調:「我們不能只見樹木不見森林,讓人們對通貨膨脹的抱怨削弱我們改革的決心。我們必須深化改革。」[11]

一些與知識份子有緊密關係的學運領袖的觀點,同知識份子基本上是一致的。王丹是流亡海外後,繼續從政的八九民運領袖中最著名的一位。在經濟上,他支持土地私有化[12]。在政治上,他推崇歐美民主。在流亡海外後,他要求西方國家對中國進行「人權外交」,支持西方的「自由、民主、人權」觀念[13],還認爲不應該反對美國侵略伊拉克。這一種以美國政體和政策為民主典範,以私有市場經濟為尊的觀點,實際上就是一種新自由主義的觀點。

失落之始:運動參與者的立場割裂

然而,工人因為收入差距擴大、貪污、鐵飯碗不保、物價飛漲而出現的生活問題,卻正正來源於市場經濟的改革。工人在1989年5月21日及5月28日提出的〈首都工人自治聯合會籌建綱領〉及〈首都工人自治聯合會臨時章程〉提出,工人組織要具有監督中國共產黨的功能、「在全民所有制和集體所有制企業、事業中有權採取一切合法而有效的手段監督其法人代表」等訴求。在〈工人宣言〉中,工自聯提到「中華人民共和國由工人階級領導」[14]。明顯地,工自聯強調工人階級領導國家,工人應該監督中共政權,保衛公有、集體財產的要求,與知識精英和學運領袖要求徹底推行市場化改革,實現資本主義民主的路線,是有矛盾的。

雖然,工自聯在〈綱領〉和〈章程〉中發表了同學運領袖和知識份子不同的立場,但他們內部存在路線分歧。例如,在收集工自聯參與者訪談錄和相關文獻的《工人起來了》一書中,工自聯的「後勤部長」就這樣說:「我當時的想法是,再走社會主義的路是行不通的。如果想把國家治理好,無論是從政治角度還是經濟角度,就得走資本主義的路。」資本主義是以私有制為基礎的,這就同上述工自聯使工人保衛公有和集體企業的立場不同。但是,「後勤部長」亦同意在工自聯主張工人監督共產黨政權的要求[15]。

工人同知識精英和學運領袖的出發點和立場,都是有矛盾的:工人想通過監督政府、監督國有和集體企業,去制止腐敗和物價飆升,但知識份子和學運領袖,則主張社會產權基礎和政治體制向資本主義的徹底改變。然則,這種矛盾在未曾充分發展和擴大之前,運動已經被中共的暴力鎮壓所腰斬,萌芽的工人組織沒有從學運中獨立出來,建立明確並一致的立場,且取得整場運動領導權。儘管如此,學運領袖和知識份子的主張,與一般勞苦大眾的利益是對立的。一般民眾出於對絕食學生的同情,以及對市場化帶來的種種問題的不滿,使運動發展成全民運動的規模。但主導運動的學運領袖和知識份子的政經路線,卻同勞動群眾面對的困境,即市場化使他們的物質利益受損,有根本的疏離甚至對立。如此一來,運動的前景便十分黯淡。加上工人與學運領袖、知識份子之間,以及工人內部的立場分歧,工人沒辦法在學生與知識份子的龐大影響下,以明確的立場去取得運動的領導權。

工人階級的政治主體性

為什麼工人階級,應該以自己的名義爭奪運動的領導權?工人階級通過勞動,生產提供社會需要的勞動和產品,創造了一切社會財富,也為開創和發展當時處於中國經濟核心的公有和集體企業,立下了豐厚的功績。真正的民主,不是隔幾年投一次票的選舉遊戲,而應該體現於支撐社會經濟結構的勞動者,去決定社會生產和分配的權利。但現實是,中國工人被號稱實行社會主義的中共官僚政權剝奪了政治權利,而親資本主義的經濟改革:私有化、市場化、就業彈性化、物價自由浮動、乃至教育、醫療、住屋的市場化,更使工人的物質利益嚴重受損。

既然如此,在八九民運當中,工人應該取得運動的領導權,不應支持剝削他們的市場化政策,而是應該認清自己的階級利益,反對取消公有制、全面市場化的資本主義制度,同時應該反對中共的獨裁統治。工自聯在〈綱領〉中提及的監督是一個好的嘗試,但進一步而言,必須取代中共官僚,真正由人民當家作主。學運領袖和知識份子提出的全面私有化立場,是與工人的利益有根本矛盾的。故此,工人才應該在如上所述的明確立場底下,取得運動的領導權。

最後,我認為,我們當然需要明確反對中共鎮壓。但與此同時,對於是否全盤同意運動參與者所提出的訴求和立場,是必須反思的。這樣的反思,在今天世界資本主義再一次陷入衰退,中共內外各種勢力又將就核心國企的私有化進行角力的情勢下,對思考勞苦大眾的出路何在,是完全必要的。

註釋

[1] 趙鼎新著,《國家‧社會關係與八九北京學運》,頁130-131,香港:中文大學出版社,2007

[2] 同註一,頁243

[3] 《工人起來了--工人自治聯合會運動一九八九》,頁14,香港:香港工會教育中心,1990

[4] 同註一,頁34

[5] 同註一,頁34-36

[6] 同註一,頁30-32, 45

[7] 同註一,頁27, 43

[8] 同註一,頁45

[9] 同註一,頁44

[10] 趙紫陽著,《改革歷程》,頁53-54,香港:新世紀出版社,2009

[11] 同註一,頁99

[12] 「我認為,實行土地私有化才是解決農村問題的根本途徑。必須明確農民土地所有權,讓市場機制取代鄉鎮官僚決定土地的合理轉移,如此才能有效阻隔地方官員對權力的濫用。同時,實現土地私有化,農民可以用土地抵押貸款,這樣就有足夠的資金提高勞動力,農村經濟發展才能有長遠的保障。」王丹著,〈解決農村問題的關鍵是土地私有化〉

[13] 王丹著,〈西方國家對於中國的「人權外交」是否有必要〉

[14] 同註三,頁212, 213, 215

[15] 同註三,頁25

Reblogged this on Destructive Construction.

Reblogged this on Destructive Construction.