原文標題:Équivoques romantiques

資料來源:http://www.les-lettres-francaises.fr/wp-content/uploads/2010/09/LF90.pdf

作者:Jacques-Olivier Bégot

譯者:sabrina yeung

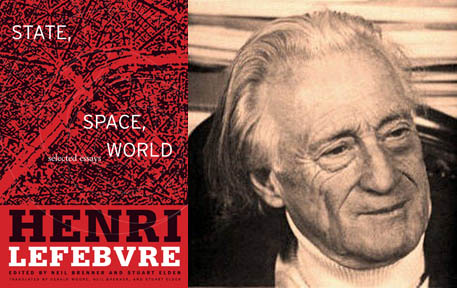

提及費德烈‧施萊格爾的人生軌跡,這個如此自由的靈魂在他年輕時,是「無神論者、激進的人和個人主義者」,他把整個耶拿(Iéna)的浪漫主義都帶進自己的航道上,為了達至不到二十年後那個粗魯的、言語油腔滑語的 、貪食的、懶惰的和空閒的沒文化之人,他轉為相信天主教和梅特涅(Metternich) 的軍餉。布朗肖(Blanchot) 尋思:「哪一個才是真的呢?後一個施萊格爾與前一個是同一個人嗎?對付普通中產的鬥爭,是否只知道衍生出一個狂熱的中產呢?然後感到厭倦,而為了完結,整件事僅製造了一種中產階級的狂熱嗎?」浪漫主義的複雜性提出了浪漫主義自身的問題,亨利‧烈斐伏爾在1957年的一篇文章中,也帶著一個相當尖銳的意識,著手討論浪漫主義的曖昧性問題。要予以表彰的是米歇爾‧蘇里亞(Michel Surya)打算重新出版這篇文章。1957年 這個年份,明顯地是重要的一年:如雷米‧赫斯回憶道,這是烈斐伏爾被法國共產黨指責為赫魯曉夫「秘密講話」的作者的時刻,而烈斐伏爾為了投身《概論和其 餘》的編撰工作,在布達佩斯工人起義第二天便與法國共產黨脫離關係。總之,這樣的處境對不能回應馬克思主義的官方美學經典的浪漫主義來說,不甚有利。盧卡 奇本身,與其年少時相信的浪漫主義決裂,以烈斐伏爾稱之為「新經典主義」的名號,支持現實主義和沒有停止地挖苦前衛藝術,這個判斷對他來說是無可挽回的, 因為他認為:「浪漫主義往往不可避免地走向一種反動的態度。」

透過洞察力,Michael Löwy和 Robert Sayre的 研究引起了更多豐富的研究。他們認為烈斐伏爾選擇了採用一個歷時的角度去區分兩個版本的浪漫主義:當「舊浪漫主義」,不論十九世紀上半葉,萊茵河兩岸不同 的流派所表現出來的差異是如何,它總是由「被過去折磨的人」去介定其意涵,而「新浪漫主義」則與「對起源的著迷」這一點決裂,果斷地歸向「被可能性折磨的 人」這個標誌裡。仔細來說,浪漫主義這個類型更完善,更細緻,因為新浪漫主義既延伸發展了舊浪漫主義,同時又與之有所差別。

舊 浪漫主義甚至出現深刻的分歧:在烈斐伏爾眼中,如果德國浪漫主義基本上致力逃避革命,和不從基本上去質疑那個時代的社會秩序問題,法國浪漫主義運動則與之 相反,至少在藝術這個範疇內法國浪漫主義運動強作努力,法國大革命的後果。雖然這樣的區分往往會抹平德國浪漫主義的複製性,而我們也不能說德國浪漫主義完 全沒有革命的靈感,它可能是整個運動的源頭,但這些區分重新關注「不同意」、「兩重性」和「分裂」等,這些對整個浪漫主義來說是很基本的議題,在這些議題 裡,經典主義只可以獲得一個次要的位置。

烈斐伏爾在他的文章最後幾頁,以一種辯證的角度,盡可能地深化了這個類別的定義。這種辯證的角度以「可以—可以」去反對「可以—不 可以」,前者尋求超越眾多矛盾,同時不掛斥舊例,這樣,真正革命性的浪漫主義就可以有機會實現。有了「對立聯盟」這個範式去表達浪漫主義的各種張力,甚至 透過這些張力去介定浪漫主義,那麼進一步來說,將會出現另一種與「現在」的關係,烈斐伏爾用一句句子去總結這種關係,這個句子不是出於偶然,而是從尼采的 「非現時」這個觀念而來的:「我們」全面地活出我們的時代,確切地來說,因為我們已然在這個時代的中心。

【法思奔達】《重新發現烈斐伏爾》專題(二‧烈斐伏爾和盧卡奇)

[本欄目獲授權轉載自「法語翻譯小組」]